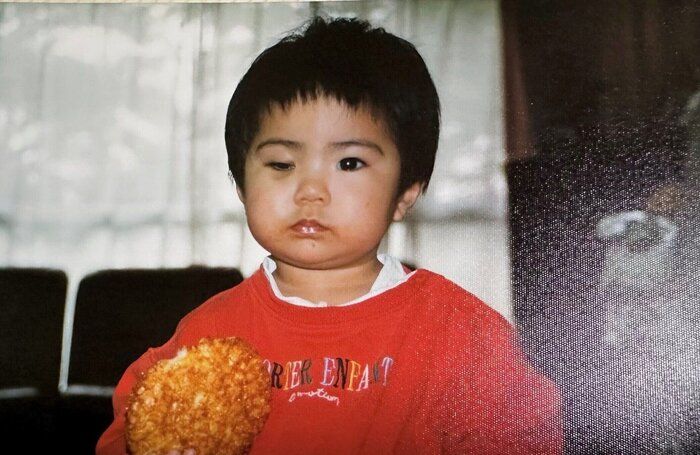

網膜芽細胞腫(もうまくがさいぼうしゅ)は小児に発症する目のがんです。千葉加代さんの長女、木綿華(ゆふか)さんは、1歳2カ月のとき網膜芽細胞腫と診断され、右の眼球を摘出。義眼を使用しての生活が始まりました。

母親であり、「『すくすく』網膜芽細胞腫の家族の会」(以下、『すくすく』)の代表でもある、千葉加代さんへの全2回のインタビューの後編は、眼球を摘出する手術を受けてから現在に至るまでのことについてです。

手術室から元気に戻ってきた娘。元気なだけに入院中は少しも目が離せなかった

2001年4月23日、右の眼球を摘出する手術を受けるために、加代さんは木綿華さんを国立がん研究センター(以下、がんセンター)に連れていきました。手術前に受けた説明で、加代さんはさらに衝撃を受けることになります。

「手術はおそらく午後になるだろうということで、その日の朝に入院し、手術について詳しい説明を受けました。そのとき『視神経にがんが浸潤していたら小児科が引き継ぎ、抗がん剤治療を行う』という話が出たんです。私は眼球さえ取ってしまえば、もう問題はないんだと思いこんでいました。

ところがそうではなく、木綿華はもっとシビアな状況にあったんです。そのことを初めて知り、がく然とし、何の言葉も出ませんでした」(加代さん)

その日の14時ごろ、眼球摘出の手術が行われました。

「手術は1時間ちょっとで終わるとのことで、私は手術室のある階の待合室で待機。手術がうまくいきますように、がんが眼球の外に広がっていませんようにと、祈り続けました。

手術終了後、木綿華は看護師さんに抱っこされて手術室から出てきました。麻酔からすっかり覚めていて、いつもどおり、いえ、いつもより元気そうに見えました。しかも、どこも痛そうではありません。ベッドに寝たまま、意識がない状態で手術室から出てくるものだと思っていたので、少し拍子抜けするとともに、ホッとして肩から力が抜けました。

先生からは『無事に摘出手術が終わり、視神経への浸潤もないが、摘出した眼球の病理検査で正確な診断ができる』というお話があり、ひとまずは安堵しました(加代さん)

「元気だっただけに入院中は目が離せなかった」と、加代さんは振り返ります。

「ベッドに立つと転倒の危険があるので、一時も目が離せませんでした。木綿華が寝つくまでトイレに行くのもままならないほどでした。

娘の場合は、2日間の入院のみで終わりましたが、網膜芽細胞腫の入院は、短期間の治療を繰り返すことも多いんです。地方から東京まで治療のためにたびたび来るケースも多いので、交通費、保護者の滞在費、その間の就労、きょうだい児の精神的サポートなど、入院の苦労だけでなく、さまざまな課題があります。どのくらい治療を続ければいいのか、先の見えない不安もあります。患者会として、改善しなければいけない課題だと感じています」(加代さん)