「たまひよ 子育てのミライ応援プロジェクト」は「産み育てやすい社会」の実現に向けて活動している団体をたまひよが応援する取り組みです。これまで2回にわたり、団体の活動を紹介し、ママ・パパたちの応援の声を届ける「応援投票」をおこなってきました。

子育ての強い味方になる、各団体の“今”をレポートします。

【第1回】参加3団体の“今”インタビュー

2023年の第1回「たまひよ 子育てのミライ応援プロジェクト」に参加したのは「Daddy Support協会」・「きらりライフサポート」・「フローレンス」の3団体。どのように取り組みをパワーアップさせているのか、それぞれの担当者に詳しく聞きます。

父親が育児しやすい環境をつくる「Daddy Support協会」

――「Daddy Support協会」は父親の育児支援をおこなうために2022年に発足した団体です。改めて活動内容について教えてください。

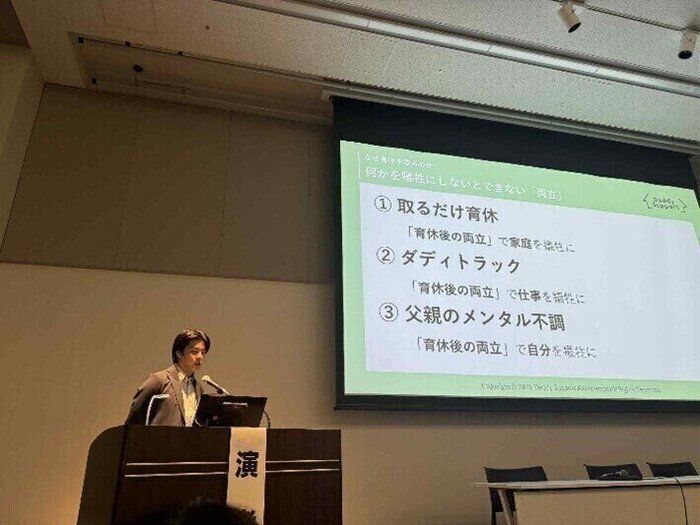

平野さん(以下敬称略):父親の育児参加は当たり前になっているものの、父親自身に妊娠・出産・育児の知識や経験がないため、いざ育休を取っても何をすればよいのかわからないと戸惑うケースは少なくありません。育児の負担が増える中で、仕事との両立に悩む父親も増えています。

私たちは、医師などの専門家と父親当事者が運営している団体です。育児の現状を知る中で、今必要なのは父親の育児参加を「推進」することよりも「支援」であると考え、「父子手帳」の作成、「プレパパ教習所(父親教室)」を開催するなどして、妊娠期から父親自身が育児について学ぶ場を設けてきました。

誰もが健康に育児と仕事を両立できる社会へ

――2023年には「たまひよファミリーパーク」に参加され、ママ・パパの応援投票では、総投票数で1位になりました。実際に妊娠中・子育て中のファミリーにお会いして、どのようなことを感じましたか?

平野:当日は「父子手帳コンパクト版」を配布し、たくさんの方に手に取ってもらいました。またブースでは、パパに育児でもやっとすることを書いてもらう「もやもやボード」も用意しました。「育休が取りにくい」などさまざまな声が寄せられたのですが、印象的だったのは育児に関して、スキルや情報量にママとの間に格差を感じているとの書き込みが多くみられたことです。そのため育児がママ主流になっている、と話す夫婦も少なくありませんでした。

――父親が育児参加しにくい状況は、育児負担が母親に偏ることにつながってしまうんですね。

平野:はい。私たちは父親支援を通じて、母親を支え、親自身のウェルビーイング(心身が満たされた状態)を築くことをめざしています。ただそのためには夫婦が手を取り合うだけでは足りなくて、社会を巻き込んでいく必要があります。

社会には、親が子どものために無理をするのは当然だという誤った認識があって、夫婦で協力すれば育児なんて余裕でしょう……と思われている節がある。だけどそんなわけはありませんよね。私たちは企業、自治体での研修、講習もおこなっていますが、ここでは人事部や管理職の方、自治体でいえば保健師さんなど子育て世帯の支援者となる方々を対象としています。父親自身と職場・地域での取り組みを同時にサポートすることで、育児しやすい環境を整えていくのが狙いです。

まだまだ母親が子育てをするべき、という母性神話は強固です。育休取得率は上昇したものの、職場における父親の長時間労働などの課題は多く残っています。そうした中、団体の代表である私は厚生労働省がおこなうイクメンプロジェクトの後継事業「共育(ともいく)プロジェクト」の推進委員を務めることになりました。誰もが健康に育児と仕事を両立する社会をつくるために、今後も父親支援の輪を広げていきたいと思います。

<お話してくれたのは……>

Daddy Support協会 代表理事

平野翔大さん